Windows 365とは? 特徴やOSクラウド化のメリットを徹底検証!AVDとの違いも

2021年7月、Microsoft社から「Windows 365」が発表されました。

リリース直後から多大な注目を浴びていたWindows 365ですが、今でも何が便利なの?何がそんなにすごいの?と思っている方もいると思います。

今回はWindows 365を初心者にも分かりやすく解説しつつ、ユーザー目線で運用面・機能面・コスト面のメリットを検証していきたいと思います。

Cloud PCかー...とうとうこんな時代かと思ってしまいますね。

Windows365とは?

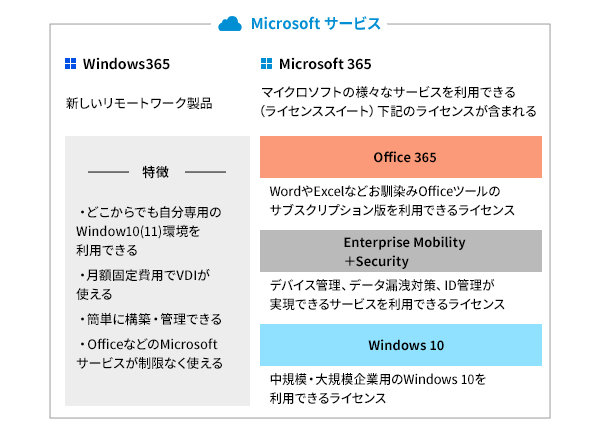

Microsoft社のサービスで「○○365」といえばOffice 365だったり、Microsoft 365だったり…

リブランドで名称変更なの?などと、混乱してしまいますよね。

しかし、今回のWindows 365は全く新しいサービスで、Microsoft 365とは異なります。

Windows 365は、端的に表現すると「クラウド版Windows」、これまでデバイスに個別にインストールが必要だったOS(オペレーションシステム)がとうとうクラウド化されてしまいました。

Microsoft社はこれを「Cloud PC」と定義付けています。

Microsoft社のDaaS(仮想化デスクトップ)といえばAzure Virtual Desktop(旧WVD)がありますが、こちらを利用するには高いITリテラシーが必要でした。

一方、Windows 365は専門知識がなくても問題ありません。ブラウザを立ち上げてからわずか数クリックで初期設定まで完了してしまう手軽さが魅力のひとつです。

勿論、より柔軟なカスタマイズ性や豊富なオプションを求める企業向けに、Azure Virtual Desktopは今後も提供されると発表されています。

Microsoft 365(旧Office365)との違いは?

Microsoft社から複数の「○○365」が出されているので、それぞれの違いについて触れようと思います。

Office 365はWordやExcelなどのOfficeツールをクラウド上で利用できるサブスクリプションサービスで、2020年4月にMicrosoft 365のサービスに統合されました(一部エンタープライズ向けではOffice 365の名称あり)。

Microsoft 365は、Office 365やEnterprise Mobility+Security(デバイス管理やセキュリティサービス)が利用できるライセンスです。

Windows 365のメリット

OSがクラウド化されること自体何が凄いのかというと、デバイスの制約を受けなくなるという事です。

Windows 365のメリットについて主なものを3つ紹介します。

インターネットがつながればどこでもWindowsが使える

使用しているデバイスのOSがMacだろうとWindowsだろうと、もはやPCではなくタブレットだろうと関係ありません。またデバイスが高スペックでも低スペックでも関係なく、インターネットに繋がる環境さえ整っていればWindowsを利用することができます。

OSをMicrosoft Cloudに移行しているので、データはデバイスに残らずクラウド上で保管され、使用するデバイスが複数にわたっても直近の状態からの作業再開が可能です。

月曜はテレワークで自宅PCからWindows 365にアクセスし、火曜は出社して会社PCで作業する…という働き方でも、社員は重たいPCを持ち歩いて移動する必要がありません。

テレワークなどを含む、働き方改革の推進にも活用が期待できます。

コスト削減につながる場合も

運用面だけではなくコスト面でも大きなメリットがあります。

デバイス側の制約を受けないという事は、高スペックだろうと低スペックだろうと同じようにWindowsが利用できるという事でもありますので、コスト削減に直結します。

ソフトウェアやOSの更新などもクラウド上で完結することができるため、運用・管理工数の削減にもつながる場合があります。

経費計上がしやすい

Windows 365は月額固定料金のサブスクリプションサービスのため、企業は固定費として経費計上が可能になります。

高額なPCを購入して減価償却費として計上しなければならない…といったことがなくなるので、管理や経費処理の負担も軽減します。

従量課金制ではないため、予算の策定も容易である点もメリットと言えるでしょう。

Windows 365のデメリット

Windows 365のデメリットについても解説します。

通信環境に依存してしまう

通信環境が整っていなければ仕事に支障が出てしまうことはデメリットと言えるでしょう

通信速度が遅いインターネットを使用していたり、処理速度の遅いルーターを使用しているなど、通信環境が悪い場合、PC上での操作も遅くなります。

通信トラブルがあると、操作ができなくなってしまうこともデメリットと言えるでしょう。

継続的なコストがかかる

サブスクリプション型のサービスのため、経費計上がしやすい反面、継続的なコストがかかる点はデメリットになります。

1ユーザー毎に月額費用がかかるため、長期間利用する場合、買い切りよりも高いコストになってしまいます。

※もちろん単純な金額だけではなく、運用のコストなども考慮する必要はあります。

一番のポイントはセキュリティの向上?

前述しましたが、社員が会社支給のPCを持ち歩く必要がなくなります。

そのためPC持ち出しによる破損や紛失のリスク、BYOD(Bring Your Own Device)※によるセキュリティリスクから解放されるというメリットがあります。

そもそもデバイス側にはデータが残りませんので、それだけでセキュリティは向上します。

またクラウドで提供される事により、OSは自動的に最新版が保たれる状態となり、管理者を悩ませるパッチ管理からも解放されるでしょう。脆弱性は一刻も早く対処したいセキュリティホールですので、これは情シス担当の方からするとかなりありがたいのではないでしょうか。

また、Windows 365にログインさえ出来てしまえばどのデバイスからでもアクセスできるという部分を不安視する方もいるかもしれませんが、ログイン時には多要素認証が採用されており、第三者による不正ログインは簡単にできない仕組みになっています。

※BYOD(Bring Your Own Device):業務に私物のスマートフォンやノートPCなどのデバイスを使用すること。企業側は私物のデバイスにまで管理の手を伸ばせないので、パッチ管理やダウンロードしたデータの管理が行き届かず、セキュリティリスクを孕む可能性があります。

Windows 365のメリット・デメリットまとめ

メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

Windows 365の活用シーンは?

テレワークの推進

時間と場所、デバイスを選ばずWindowsを利用できるため、テレワークシーンで活躍します。

データもローカルに保存しないため、デバイス紛失時のデータ流出リスクも低減できますし、そもそもデバイスを持ち歩く必要もなくなります。

PCなどのデバイス資産や環境の最適化

従業員の入社・退社に合わせて面倒なPCのセットアップを行う必要がなくなります。

一時雇用の社員向けなど、短期利用の為に会社支給のデバイスを手配しなくても適切な環境を用意する事が出来ます。

また、私物のデバイスから(セキュリティ対策を実施した上で)Windows 365につないで業務を行うことも可能になるため、会社支給のPCが壊れたとしても業務を続けることが可能です。

普段Mac OSを利用している企業でWindows環境が必要になった場合もすぐに用意をすることができます※。

※Boot CampでWindows OSをインストールする方法もありますが、デバイスのスペックがある程度求められるなどややハードルが高くなります。

管理工数の削減

通常、新しいPCを購入した後は初期環境設定が必要になりますが、Windows 365であればほとんど必要ありません。利用開始してからのOSやアプリケーションソフトウェアの更新、そしてセキュリティに関してもMicrosoftの管理下にあります。そのため、導入時の手間は必要最低限に簡略化され、運用の手間も少なく、かつセキュリティも確保できるのがメリットと言えるでしょう。

ライセンスや料金プランは?

Windows 365のユーザー数はBusinessエディションで最大300、Enterpriseエディションは無制限となっています。

Windows 365 Businessには割引特典があり、保有しているWindows 10 Pro/11 Proのライセンス付きデバイスから、サブスクリプション期間内に少なくとも1回Windows 365 Businessにアクセスする事が条件となっています。

プラン | CPU | メモリ | ストレージ | Windows | 月額/ユーザー |

Business | 2vCPU | 4GB | 64GB | 無 | ¥4,500 |

有 | ¥3,942 | ||||

128GB | 無 | ¥4,923 | |||

有 | ¥4,357 | ||||

256GB | 無 | ¥6,192 | |||

有 | ¥5,625 | ||||

8GB | 128GB | 無 | ¥6,327 | ||

有 | ¥5,769 | ||||

256GB | 無 | ¥7,596 | |||

有 | ¥7,029 | ||||

4vCPU | 16GB | 128GB | 無 | ¥9,846 | |

有 | ¥9,279 | ||||

256GB | 無 | ¥11,106 | |||

有 | ¥10,548 | ||||

512GB | 無 | ¥14,769 | |||

有 | ¥14,202 | ||||

8vCPU | 32GB | 128GB | 無 | ¥17,856 | |

有 | ¥17,298 | ||||

256GB | 無 | ¥19,125 | |||

有 | ¥18,567 | ||||

512GB | 無 | ¥22,779 | |||

有 | ¥22,221 | ||||

Enterprise | 2vCPU | 4GB | 64GB | - | ¥3,942 |

128GB | - | ¥4,356 | |||

256GB | - | ¥5,625 | |||

8GB | 128GB | - | ¥5,769 | ||

256GB | - | ¥7,029 | |||

4vCPU | 16GB | 128GB | - | ¥9,279 | |

256GB | - | ¥10,548 | |||

512GB | - | ¥14,202 | |||

8vCPU | 32GB | 128GB | - | ¥17,298 | |

256GB | - | ¥18,567 | |||

512GB | - | ¥22,221 |

※「USEN GATE 02」での提供価格です。(年契約月払いの場合)

※Windows ハイブリッド特典:有効な Windows 11 Proまたは Windows 10 Proライセンス付きのデバイスでご利用頂けます。

※上記は税別表記です。

2つのプランの違いや判断ポイント

Windows 365には以下2つのプランが用意されており、Businessは簡単にCloud PCを使い始めることが可能ですが、ユーザーが300名以上である場合やオンプレミスとの通信が必要な場合、マスターイメージを使いたい場合にはEnterpriseを選択する必要があります。

Businessエディション

- 中小企業向けで300人まで

- Active Directory環境が必要ない

- 利用料にアウトバンド転送量(Cloud PCからインターネットへの通信 ※制限あり)が含まれている

- オンプレミス拠点との通信は不可

- マスターイメージの作成は不可

Enterpriseエディション

- ユーザー数無制限(300人以上の大規模向け)

- Active Directory環境が必要

- Azureの仮想ネットワークを使うため、Azureサブスクリプションの契約が別途必要

- オンプレミス拠点との通信が可能

- マスターイメージの作成が可能

上記で特に注意したい点としては、オンプレミスとの通信が不可である事です。

社内にファイルサーバーや基幹システムがあって、Windows 365からアクセスさせたいという場合、Businessエディションでは対応出来ません。

また、マスターイメージを使いたい(マスターとなる仮想デスクトップイメージを予め設定しておきたい)場合はEnterpriseエディションを選択する必要があります。

普段使用しているPCの場合、Windowsを立ち上げた際に一緒に色んなアプリケーションも使用可能になりますよね。ウィルスソフトは〇〇が入っていて、資産管理ソフトは〇〇が入っていて...といった感じです。これが複製できないとなると、1台ずつソフトをインストールしないといけなくなります。これは情シス泣かせな注意点ですね。

一般企業の多くがEnterpriseエディションに流れざるを得なくなることが予想されます.。そして、両エディションいずれもWindows10/11のマルチセッションは使えません。ユーザー数が多い場合は、マルチセッションが使えるAVD(Azure Virtual Desktop)で構築した方がコストメリットが出てくるでしょう。

Azure Virtual Desktop(AVD)とは

Azure Virtual Desktop(AVD)とは、Windows10/11のデスクトップ仮想化(VDI)で、デスクトップ環境をクラウドで利用できます。

Microsoft TeamsやOfficeのシームレスな利用が可能であり、Windowsを利用しているユーザーが選択するVDIとしては一番最初の候補になるのではないでしょうか。

仮想マシンの他にも必要な管理コンポーネント(ゲートウェイ、ブローカーなど)がMicrosoft Azureで提供されるため、管理コンポーネントのメンテナンスをユーザーで行う必要がないのがメリットです。

Windows 365とAVDの比較

クラウド上のWindowsを利用できるという点では似ているサービスではあるものの、大きく以下の3点が異なります。

Windows365 | AVD | |

|---|---|---|

セッション方式 | シングルセッション | マルチセッション |

課金方式 | 月額固定 | 従量課金制 |

導入のしやすさ | 導入しやすい・運用の簡易 | 一定のITスキルが必要 |

カスタマイズ性 | 低い | 比較的高い |

コストの観点からすると、月額固定であるWindows 365の方が費用の予測が立てやすいメリットがありますが、ユーザー数が多くなる場合や利用する時間によっては、マルチセッションであるAVDの方が安価になるケースもあります。

利用状況を事前にある程度想定してどちらの方がメリットあるかは検討する必要があります。

また、提供する環境(スペックなど)を柔軟にカスタマイズする必要がある企業などでは、AVDの方がメリットを感じる面が多いと思われます。

Windows 365、AVDがおすすめなケース

企業規模や業務内容によって、Windows 365、AVDのどちらが向いているかが変わります。

もちろん企業によって変わるため、あくまでも一つの基準として解説していきたいと思います。

Windows 365がおすすめなケース

Windows 365は導入がしやすく運用も容易であるため、社内に仮想デスクトップに詳しい情シスがいない場合はWindows 365がおすすめです。

カスタマイズ性には劣りますが、システムの構成を頻繁に更新したりする必要がなければ、ある程度決まった中で運用できるWindows 365の方が管理・運用がしやすいですし、予算計画も策定しやすいです。

AVDがおすすめなケース

カスタマイズ性を重要視したい企業におすすめなのがAVDです。

社内に仮想デスクトップに詳しい情シスがいれば、自社のセキュリティポリシーに合わせた構築・運用も可能ですし、ユーザー数や業務内容に応じた環境のカスタマイズや制御を行うことも可能です。

Windows365のよくある質問

MacやLinux環境でも使用できるのか?

ブラウザとインターネットさえあれば、MacやLinux環境でもWindows 365は使用できます。

10年程前までは、新しくPCを購入する際、Windows OSとOfficeライセンスが最初からインストールされた状態で購入できました。

Microsoft社がPCメーカーにセット販売させていたんですね。

その後、サブスクリプション時代の波に乗りOfficeライセンスはMicrosoft Online Servicesに姿を変え、エンドユーザーと直接契約、またはクラウドサービスを提供するCSP(Cloud Service Provider)経由での契約が主流となりました。

この時点でPCメーカーとMicrosoft社との最強タッグはOSでのみ繋がる形となってしまいました。

それが今回、Microsoft社はPCメーカーからOSまで取り上げ、更には高性能PCはもう不要だと太鼓判を捺すにまで至りました。

一蓮托生だったPCメーカーとMicrosoft社が袖を分かつ瞬間を見ることになるとは…。

兎にも角にも、Windows 365でOSがクラウド化されることで、企業はデバイスや環境を選ばず、セキュリティを担保しながら働くことが可能になります。

働き方が多様になる現代において、特にテレワークを推進している企業にとっては注目しておきたいサービスではないでしょうか。